ルネサンス期の義手から学ぶ:「鉄の手」3D復元プロジェクト

16世紀ドイツの騎士、ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン(1480–1562)は、1504年の戦争中に自国の砲弾により右手を失いました。24歳という若さで手を失った彼は、「鉄の手」と呼ばれる人工義手の製作を決断し、銃工に依頼しました。最初の「鉄の手」は、親指と2つの指のブロックがバネとボタンで動くものでしたが、その数十年後(おそらく1530年頃)に制作された2番目の「鉄の手」では、指のすべての関節が動かせるようになりました。

ドイツのオフェンブルク大学の研究者は、この「鉄の手」の3D設計と3Dプリントによる複製を実施し、その成果をMDPIのジャーナルProsthesisに投稿しました。この記事では2020年に投稿された「第1の鉄の手」の復元と、2022年に投稿された「第2の鉄の手」の復元について紹介します。

第1の鉄の手の復元

第1の鉄の手の復元は、次の3段階で進められました。

第1段階

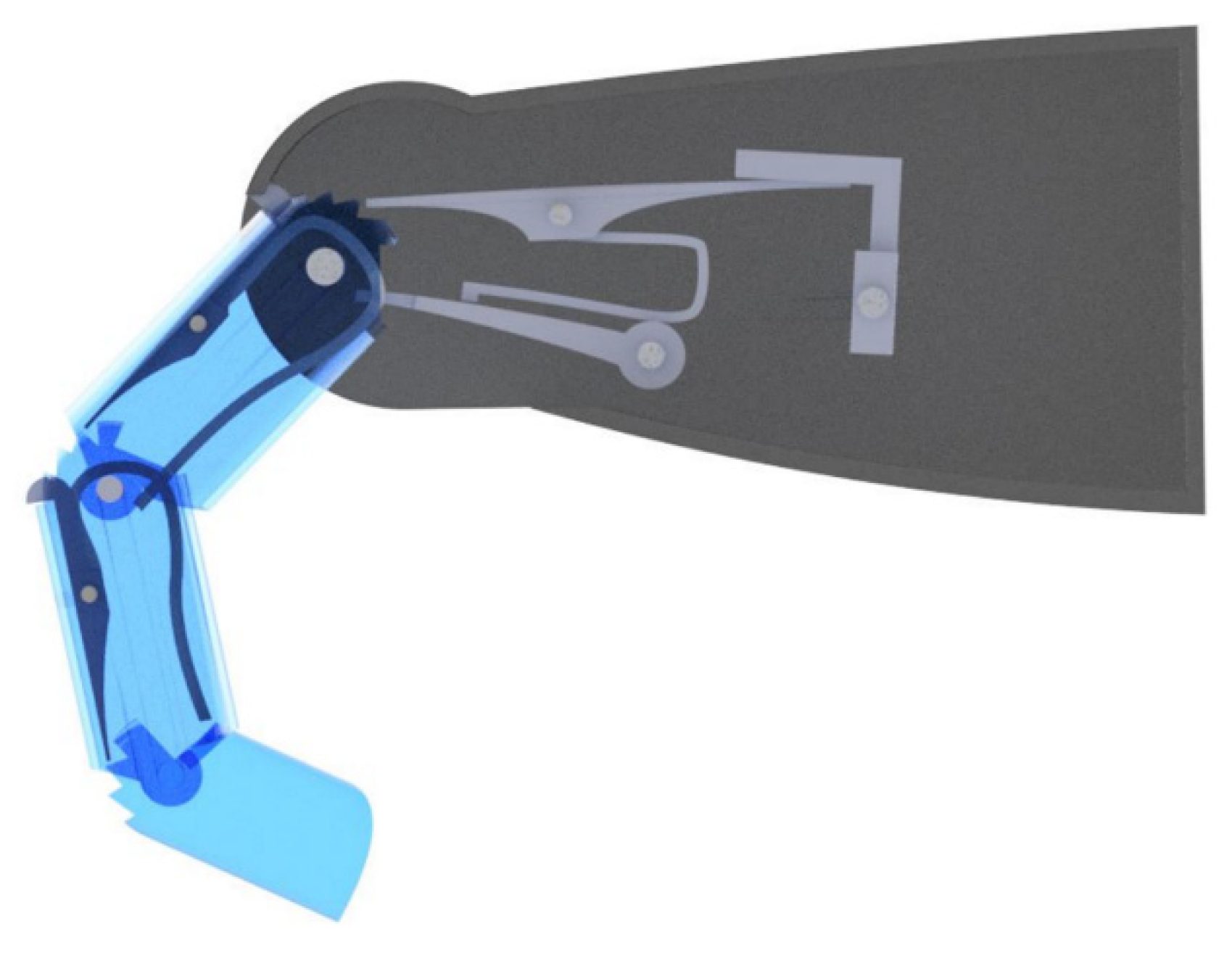

歴史的な記録や図面をもとに3D CAD(コンピュータ支援設計)データを作成し、異なる性質の樹脂を使った複製モデルを3Dプリンタで制作しました。これにより、ワイングラスやスマートフォン、馬の手綱などを実際に掴める機能が再現されました。

第2段階

親指レバーが破損しやすいことが判明したため、有限要素法(FEM)を用いて力のかかり具合を解析し、負荷を分散させる改良レバーを設計しました。応力が約40%軽減され、より頑丈な構造となりました。

第3段階

元の義手にあったと考えられる「リセット機能」に注目しました。トーションスプリング(ねじりばね)を指の基部に組み込み、指を閉じた後、自然に元の位置へ戻るよう設計しました。これにより、動作がより自然で実用的になりました。

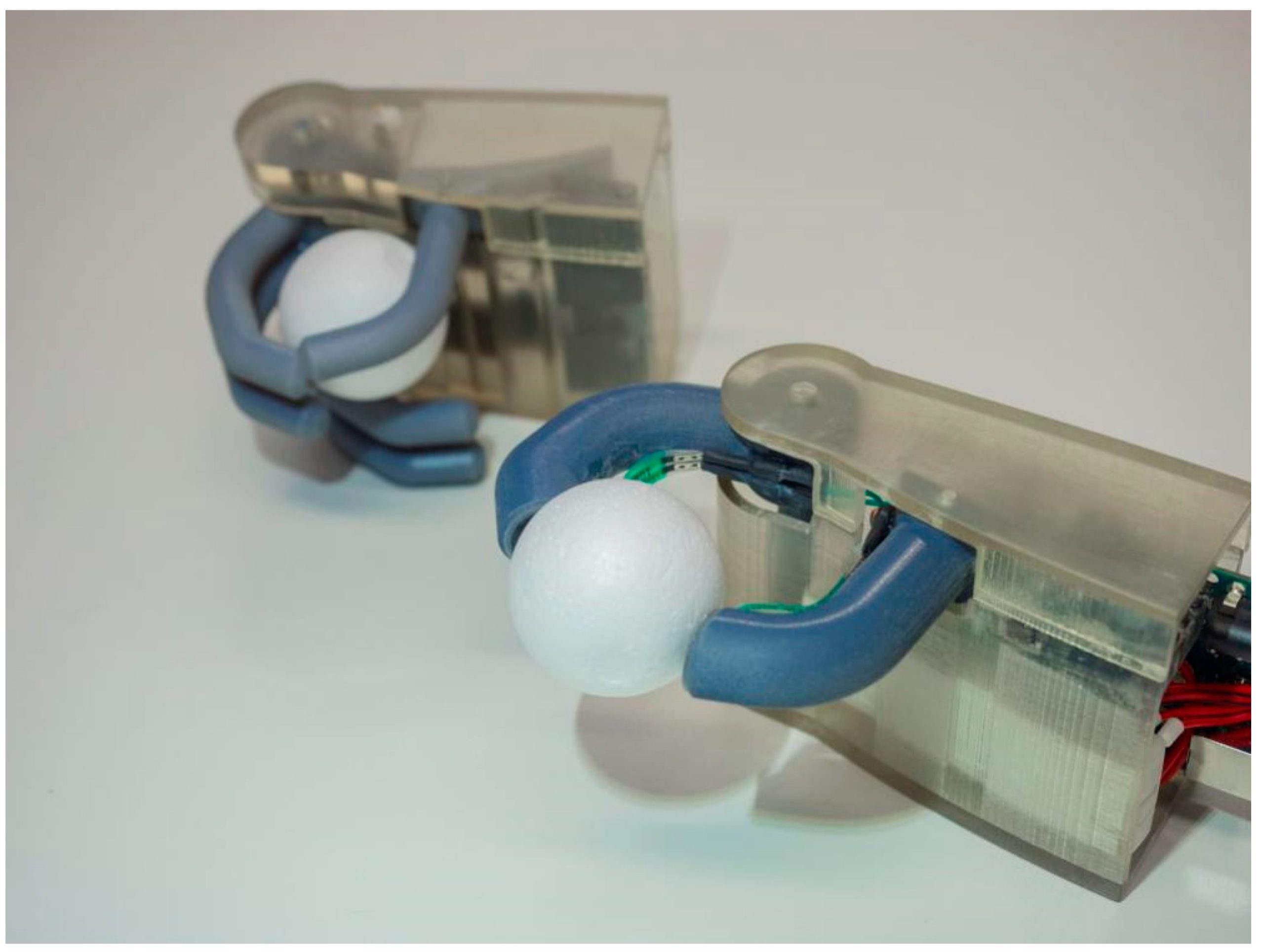

この復元モデルは単なる過去の再現ではなく、未来への応用も見据えています。研究チームは、3Dデータを基に現代の電子機器を組み込み、「センサーモーター制御型義手」へと発展させ、指に内蔵された圧力センサーとサーボモーターが連動し、物体を把持した状態で自動的に動作を停止する「スマートな握り動作」を実現しました。発泡スチロール球や生卵のような壊れやすいものもやさしく掴むことが可能となりました。

第2の鉄の手の復元

第2の鉄の手では、指の関節ごとに段階的にロック解除されるチェーンリアクション機構を持つことが判明しました。しかし、マルチマテリアル3Dプリントでは数秒で破損してしまい、第1の手の復元が数年間問題なく使えたこととは対照的な結果となりました。この違いから、複雑で繊細な構造の再現には金属CNC加工など他の手法が必要であるという教訓が導かれました。

これらのプロジェクトは、ルネサンス期の機械工学がいかに精緻で、現代にも通じる発想に満ちていたか、そして古代の技術が未来の医療工学にインスピレーションを与える可能性を示していると考えられます。