金星に生命は存在できるか

金星の地表は摂氏約427度という過酷な環境にあり、水の臨界点(374℃)を超えるため、液体の水は存在し得ません。この温度では酵素は失活し、タンパク質は変性、あらゆる有機物質は熱分解されてしまうため、地表での地球型生命の存在は否定的に考えられてきました。

しかし、その一方で、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡(JCMT)とアルマ望遠鏡(ALMA)による観測により、金星大気中にホスフィン(PH₃)吸収線の存在が報告されました。ホスフィンは、嫌気性の生態系に関連付けられるバイオシグネチャーのひとつです。

ニューヨーク市立大学の研究者らは、金星における生命の可能性について考察し、その生態に関する仮説をMDPIのジャーナル『galaxies』に投稿しました。

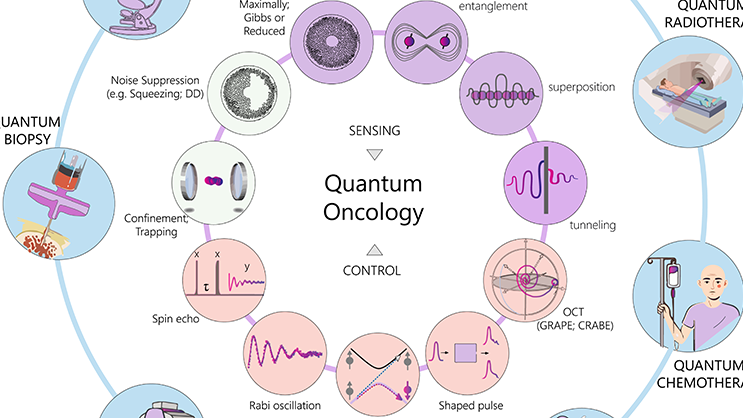

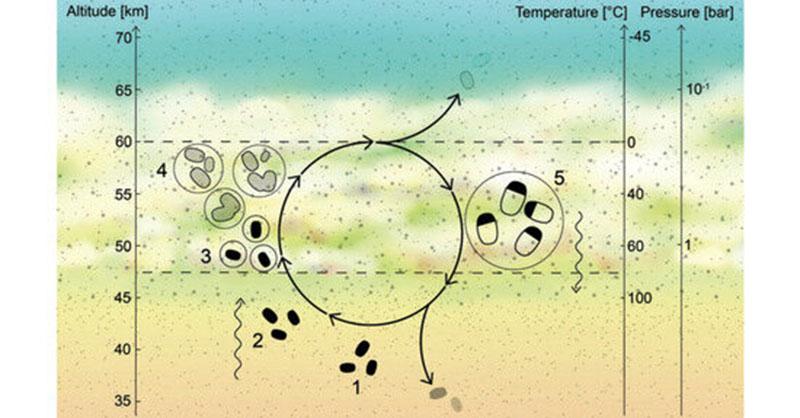

空中微生物の仮説:雲の中の生命循環

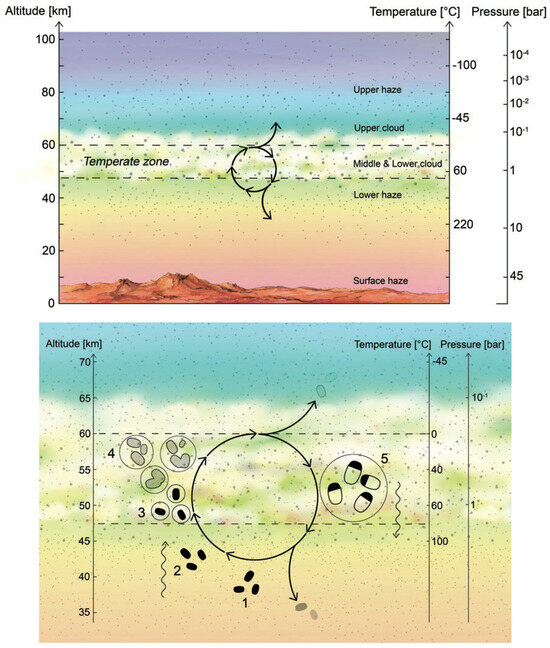

論文では、金星の雲層、特に高度約50~60kmの領域は、温度と気圧の条件が生命にとって比較的穏やかであるという仮説のもと、微生物が雲粒子やエアロゾル内の液体環境に閉じ込められて存在していると仮定しました。

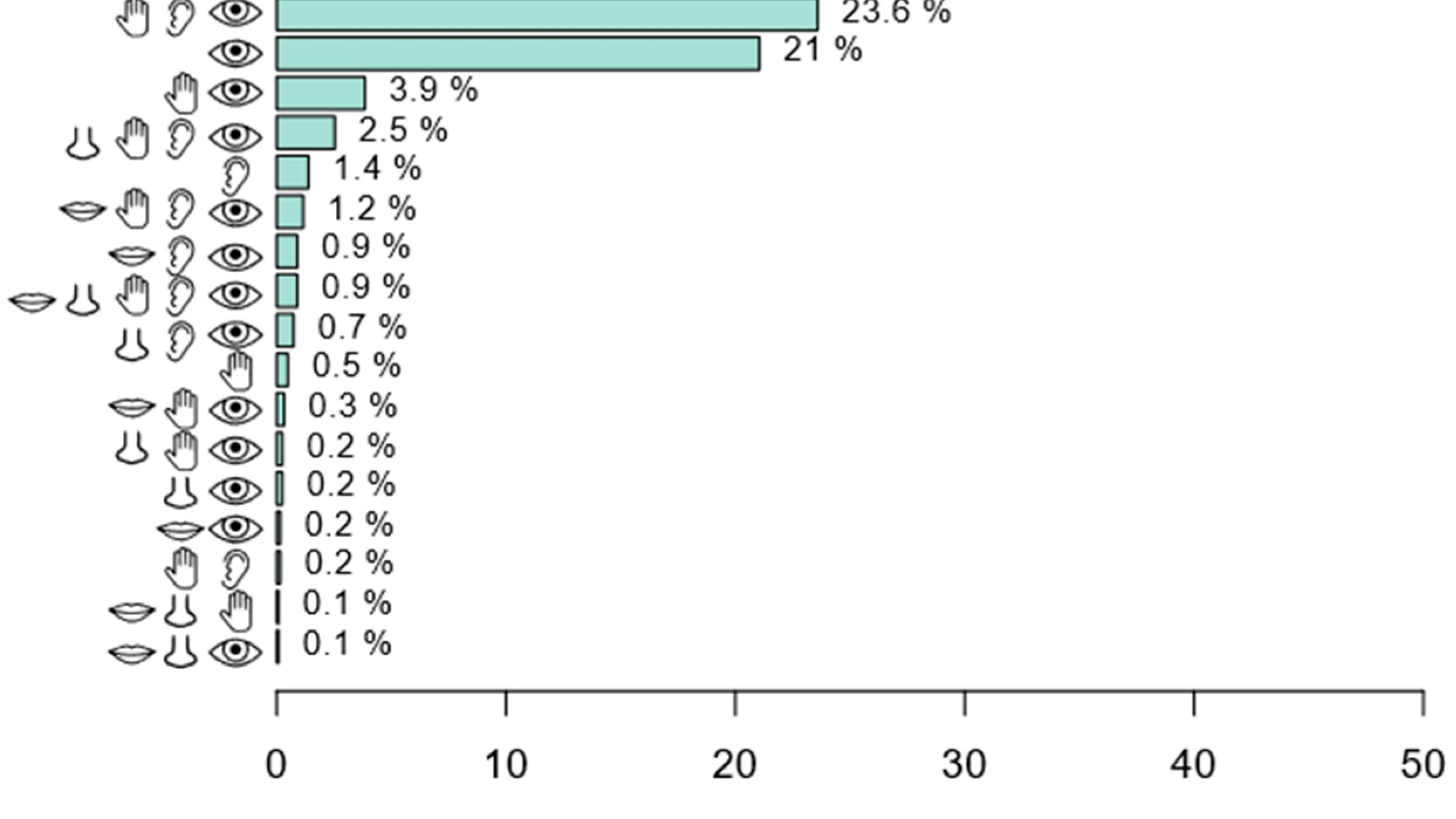

【空中生命のライフサイクル仮説】

1. 休眠胞子の状態で下層の霞層に存在

2. 上昇気流により生存可能層(中~下部雲層)へ上昇

3. 胞子が雲凝結核となり、液滴中で発芽・活性化

4. 微生物が液滴内で増殖・分裂

5. 液滴が大きくなり沈降 → 胞子化して再び下層に滞留

このサイクルにより、雲層内に閉じた形で生命活動が維持される可能性を提示しています。

自己複製と落下時間

自己複製には時間とエネルギーが必要です。例えば大腸菌(E. coli)は最適条件下で20分ごとに分裂できるため、6時間で約700億個まで増殖可能です。一方、液滴の落下速度はそのサイズと密度に依存します。Stokesの法則により計算された結果、小さなエアロゾル(1μm未満)は事実上浮遊し続けることができ、重力の影響をほぼ受けないとされています。半日以上滞空できれば微生物が増殖するには十分であると考えられます。

金星の大気は安全か

金星には地球のような内部磁場がなく、太陽風や宇宙線が比較的直接的に大気上層に到達します。ただし、紫外線によって形成される電離層がある程度の防御機能を果たしており、特に中層の雲(51~62km)は地表レベルと同等の宇宙線遮蔽を持つと推定されています。

したがって、もし微生物がこの高度に存在すれば、宇宙線による破壊的な影響は最小限に抑えられる可能性があります。

硫酸の中で活動は可能か

金星の雲粒子は約85%の濃硫酸から成るという説があります。このような強酸性環境での生命の存続は一見絶望的ですが、最新の研究では大部分のアミノ酸がこうした環境下でも安定して存在できることが報告されています。ジペプチド(タンパク質の前駆体)も数ヶ月以上安定して存在し得ることが示されており、極端環境でも有機化学が成立する可能性が指摘されています。

金星に生命は存在できるか

本論文は、金星の雲中における微生物の存在可能性を、物理法則・複製時間・液滴挙動・宇宙線の影響・有機化学の安定性といった多角的な観点から検討しています。

ホスフィンの検出は地球外生命の可能性を指し示すサインである可能性があります。一方で、過去に金星が水の惑星だった痕跡が見られないことから、もし生命があるならば、それは硫酸という極限環境に適応したまったく新しい生命形態かもしれません。