デジタル時代の新しい生活習慣病・ゲーム依存がもたらす社会的リスク─今高城治先生インタビュー【前編】

現代の日本社会では、ゲームをはじめとするデジタル環境が子どもや若者の日常に深く組み込まれています。その一方で、ゲームに依存し日常生活に支障をきたす状態を「インターネットゲーム障害」と呼び、WHOは国際疾病に認定しています。

MDPIのジャーナル Journal of Clinical Medicine (JCM) に掲載された二つのレビュー論文(2022年・2024年)は、オンラインゲームが子どもたちに及ぼす影響について包括的かつ多角的に議論しています。

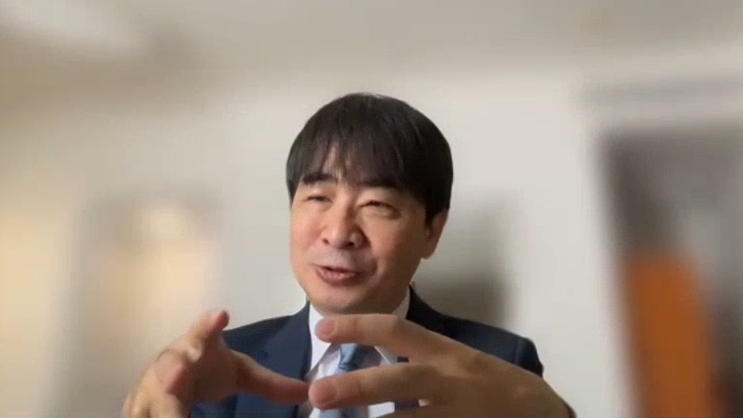

今回、その筆頭著者であり、小児神経科医の立場からこの問題に取り組まれている今高城治先生(獨協医科大学小児科学教授)にお話を伺いました。

──先生がインターネットゲーム障害の研究を始めたきっかけについて教えてください。

研究を始めたのは2014年から2015年にかけてです。この時期、外来で不登校の患者さんが大きく増え、一人ひとりの話を聞いていくうちに、長時間オンラインコンテンツに触れていることが関係しているのではないかと感じるようになりました。

実際に文部科学省の調査でも、この時期から不登校が増加していることがわかっています。そしてその増加率はコロナ禍以降に急増しています。年齢別に見ると、特に小学生の不登校が大幅に増加しています。不登校の低年齢化が進んでいると言えるでしょう。

──コロナ禍以降に不登校が急増している原因についてはどう考えますか?

2019年、文部科学省が「GIGAスクール構想」に基づき、一人1台の端末を導入しました。そこに温暖化の影響で屋外で遊ぶ子どもが減り、熱中症対策で屋内で過ごすことが増えていきました。新型コロナウイルスの流行も重なり、巣ごもり需要が発生しました。

子どもたちは生活習慣が乱れ、長時間スマートフォンに没頭するようになり、コロナ禍が過ぎてもインターネットゲーム障害が増加し続けるという悪循環が、この数年間に起こっています。これは日本特有の現象だと考えられます。

──2022年にJCMに掲載された1本目のレビュー『Current Status of Internet Gaming Disorder (IGD) in Japan: New Lifestyle-Related Disease in Children and Adolescents』は、まさにその黎明期に書かれた論文だと思います。この論文のポイントとなる部分はどこでしょうか?

この論文は、日本におけるインターネットゲーム障害の現状を「新しい子どもの生活習慣病」と概念化したものです。通常、「生活習慣病」は成人の高血圧や糖尿病などの病気を指しますが、子どもにも適用して良いのではないかと考え、世界で初めて提唱しました。実際に大きな反響があり、地域での講演会などの依頼も受けました。

インターネットゲーム障害も、ほかの多くの生活習慣病と同様に、生活習慣の改善によって予防が可能です。小学校以前の低年齢期から注意し、将来のリスクを防ぐことが大切です。

──ゲームをやりすぎるとどのようなリスクがあるのでしょうか?

日常生活に支障をきたすこと以外に、脳に機能的・構造的な変化が生じることも報告されています。

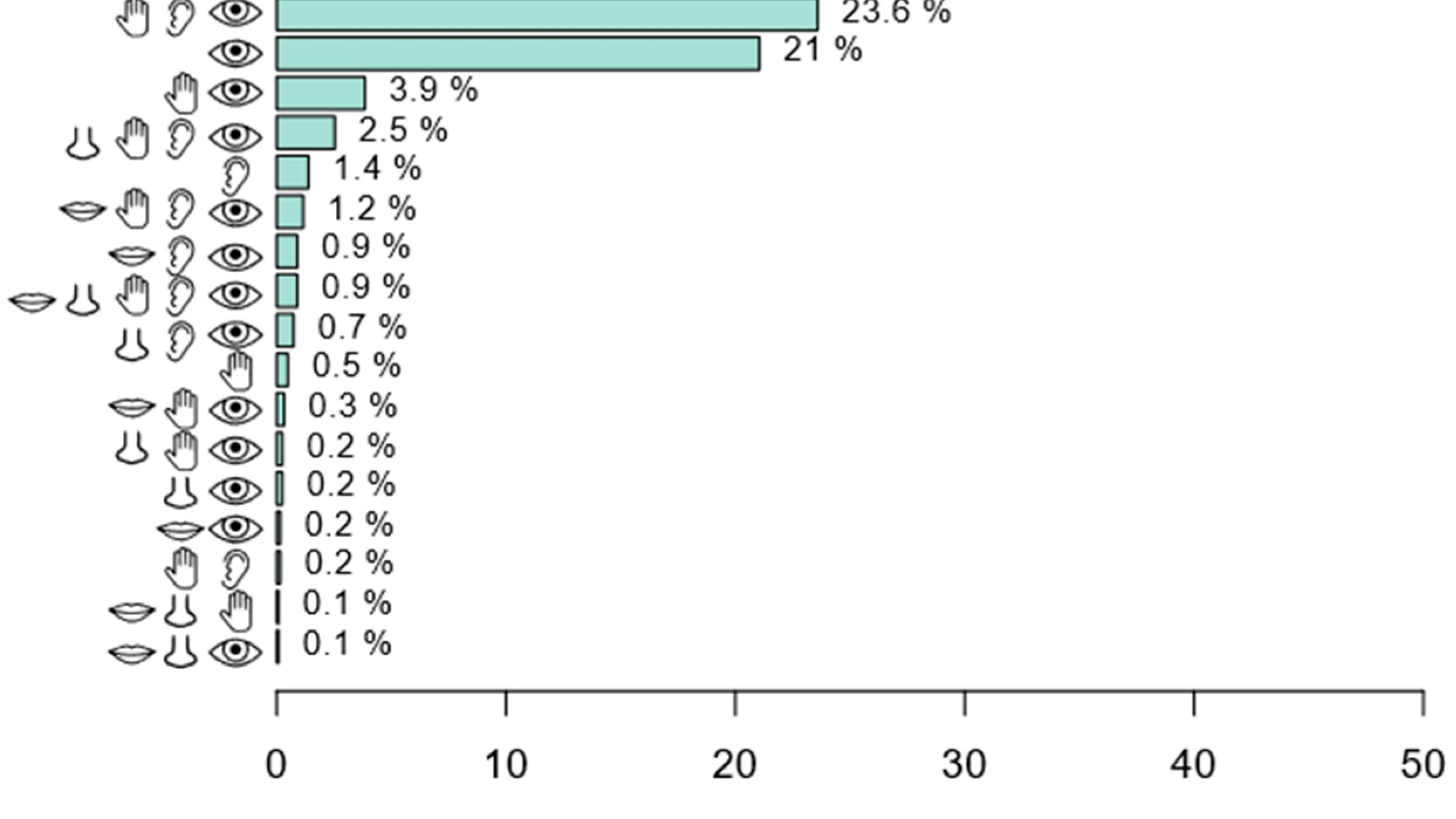

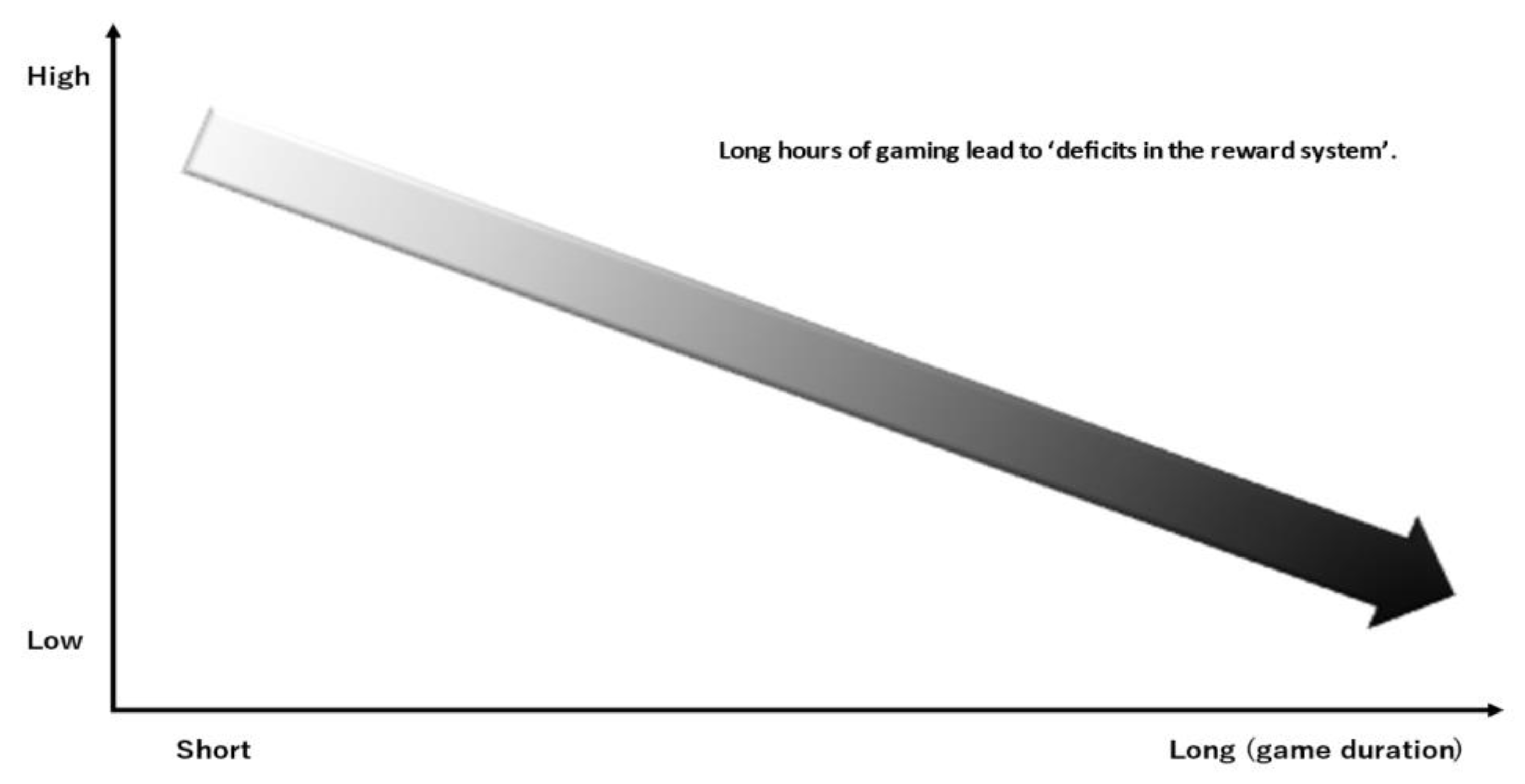

脳には思考を司る前頭前野と快感や満足感を得るためにドーパミンを出す報酬系があります。ゲームを長時間プレイすると報酬系と前頭前野の連携が悪化し、ドーパミンが出にくくなる「報酬系枯渇」が起こります。実は、ゲームはプレイ時間が長くなるほど満足感が低下していきます。この現象は、成人のアルコールやニコチン依存と同じメカニズムです。

また、インターネットゲーム障害の若年成人において、脳の灰白質の体積異常や衝動性の増加の報告もあります。

▲報酬系とゲーム時間の関係(縦軸:報酬系活発度 横軸:ゲーム時間)論文より

──こうした脳の変化は不可逆的なものなのでしょうか?

それはまだ分かっていませんが、アルコールやタバコなどによる脳の変化はなかなか元に戻せません。同じようなことがもしゲームで起こっているとしたら悲惨です。アルコールやタバコは法律で未成年の使用が禁じられていますが、ゲームは幼児でもアクセスできてしまうからです。

発達過程において、脳神経系は8歳くらいまでにおおよその基盤が完成すると考えられています。この時期に長時間ゲームに暴露されてしまうと、報酬系が鈍った脳が形成される可能性があると推測しています。したがって、インターネットゲーム障害は、治療ではなく予防の観点からアプローチすべきでしょう。

──インターネットゲーム障害と、趣味としてゲームを楽しむことの違いはどこにあるのでしょうか?

2024年に出した2本目のレビュー論文『Gaming Disorders: Navigating the Fine Line between Entertainment and Addiction—Gaming History, Health Risks, Social Consequences, and Pathways to Prevention』は、まさにその微妙な境界線について切り込んだものです。

厚生労働省によると、生活に支障をきたす状況が12ヶ月以上続くことが、障害と診断するひとつの目安になっています。例えば、夏休み中に1日8時間ゲームをして何もせず過ごす子どもはたくさんいますが、9月からきちんと学校に行ければ障害ではありません。しかし、9月になってもゲームのしすぎで学校に行けず、それが1年続くと障害の可能性があります。

一方で、ゲームが本質的に悪であるという考えは誤りであり、適度なゲームプレイはストレスを軽減し、ネガティブな気分を和らげることもあります。障害と趣味の線引きは難しいところもありますが、境界を越えない範囲で上手に付き合っていくことの重要性について、この論文では述べています。

──2本の論文では共通して、ゲームの歴史についても言及しています。歴史をたどることでどのような示唆が得られましたか?

歴史について調べれば調べるほど、ゲームはギャンブルや賭博の歴史、つまり依存症の歴史と関連していることが分かりました。

古代では貴族が面子や財産を賭け「人対人」のゲームを繰り広げ、マリー・アントワネットは城を3つも賭けて負けてしまったという逸話があります。

近代になり、インターネットを介した「人対機械」の形へと変化すると、スロットマシン、パチンコ、ピンボールなどが商業化して中毒性が高まり、強盗や社会問題を引き起こし、治安や軍事力低下の懸念から禁止令が出た例もあります。

そして今、媒体は家庭用ゲーム機からオンライン接続型へと移行し、収益は端末販売から通信料課金へシフトしています。スマ-トフォンの普及により、誰でもいつでもゲームに接触できる環境が整い、依存リスクが際限なく広がりました。現代の課題は、この無制限化した状況でどこに線引きを設けるかにあると思います。

──脳神経科学的な観点と歴史社会学的な観点の両方からインターネットゲーム障害に切り込んでいるところが印象的な論文であると感じました。今後、日本におけるインターネットゲーム障害はどのようになっていくと考えていますか?

今後はAI・人工知能の介入により、さらに中毒性が増加していくと考えます。たとえばAIが、プレイヤーが飽きる少し前に勝たせるように調整、そして勝つと次の課題を与え、あえてピンチに陥らせる。ピンチになると、AIは課金アイテム、ガチャなどを提示し、それを利用させて再び勝たせる…このサイクルを繰り返し、やめどきがわからなくなっていく。こうしたプレイヤーの判断力を奪うようなゲームが登場し、ますます依存しやすい環境が広がっていくでしょう。私たちは、AIによって心がハッキングされ、無意識のうちにゲームを続けてしまうシンギュラリティな状況が起こりうることを知っておく必要があります。

現時点でもオンラインでは、すでに個々の利用者に合わせたコンテンツや広告が表示されています。オンラインゲームを利用しているならば、私たちの行動パターンは読み取られていると考えるべきです。ゲームに心を奪われ、個人の生活やお金、果ては人生の大切な時間までも失うことになってしまったら、国家レベルで見て非常に大きな損失となるでしょう。

本記事の後編はこちら▼

(聞き手・文:MDPI Japan 鈴木)

今高 城治(いまたか・じょうじ)先生プロフィール

1994年、獨協医科大学医学部を卒業後、慶應義塾大学文学部・法学部、早稲田大学人間科学部eスクールを卒業。現在、獨協医科大学医学部小児科学教授を務める。同大学を拠点に研究・教育・臨床に携わる一方、防衛省特別職国家公務員医官(二等陸佐)、ローマ・バチカン市国バンビーノジェズ客員教授(2016–2017)、英国アングリア・ラスキン大学MBAなど、国際的かつ多方面にわたる活動を展開している。