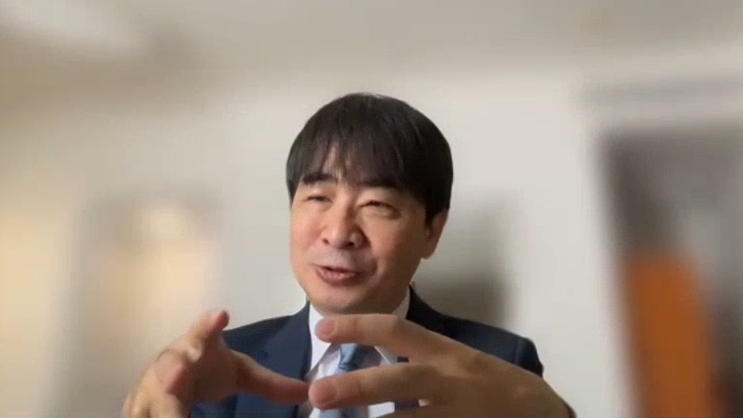

クロスリアリティとAIが切り拓く新しい医療のかたち─長谷井嬢先生インタビュー・前編

がんなどの重い病気と向き合う時、同じ境遇を分かち合える仲間の存在は大きな支えとなります。しかし、患者数がきわめて少ない希少疾患では、そうした出会いの機会が限られているのが現状です。

この問題に革新的なアプローチで挑んだ論文が、MDPIのジャーナル『Cancers』に掲載されました。「Utilizing the Metaverse to Provide Innovative Psychosocial Support for Pediatric, Adolescent, and Young Adult Patients with Rare Cancer」 は、全国の若年の希少がん患者をメタバース上でつなぎ、その心理的サポートとしての可能性を世界で初めて示した論文です。

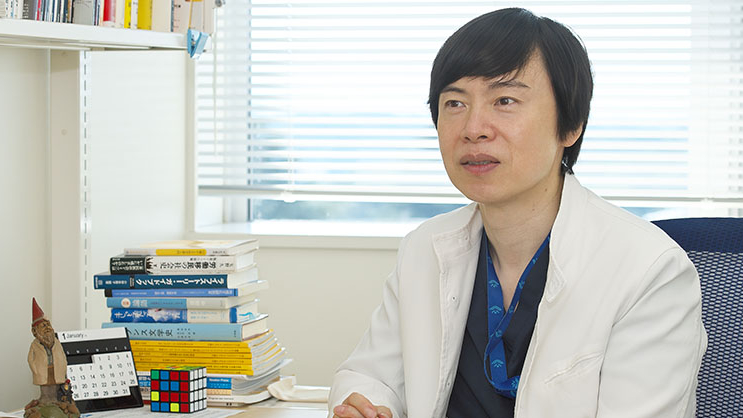

筆頭著者である長谷井嬢先生(岡山大学学術研究院・教授)は、クロスリアリティや生成AIチャットボットなどの先端技術を駆使し、孤独を癒すための新しいピアサポートのかたちを探求しています。そして、その活動の対象は希少がん患者にとどまらず、周囲に悩みを相談できないLGBTQ+の人々などにも広がっています。

今回、長谷井先生にこれらのプロジェクトの背景と、今後の展望についてお話を伺いました。

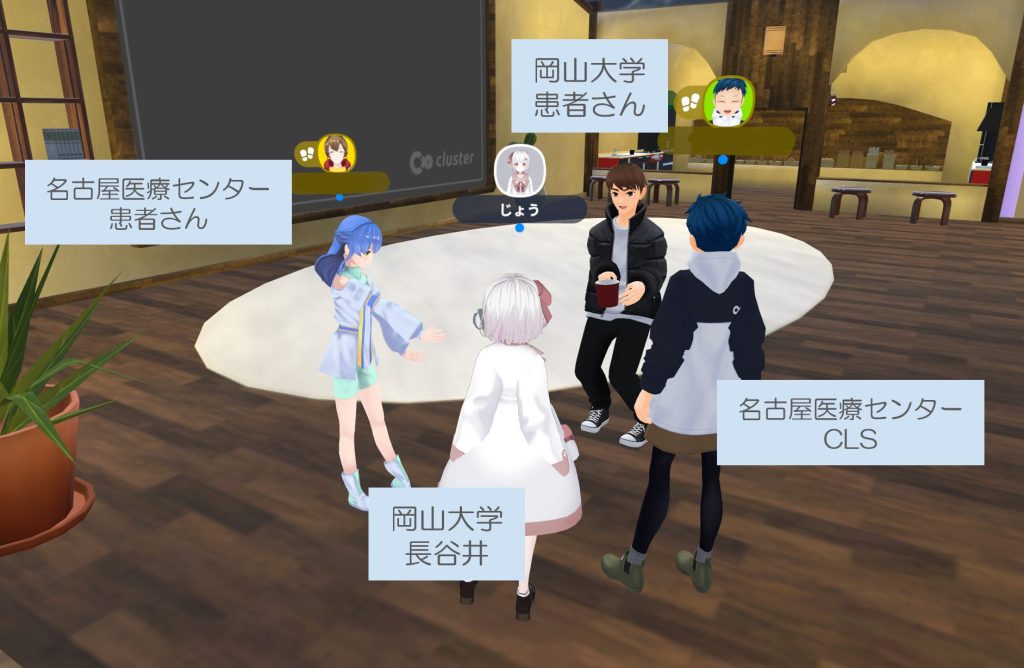

岡山と名古屋の患者さんがメタバース上で交流する様子。長谷井先生は女の子の姿。(画像:長谷井先生ご提供)

希少がん患者を孤独から救う

──メタバースで希少がん患者さんをつなぐ取り組みを始められた背景について教えてください。

私は整形外科の専門医で、骨軟部腫瘍という希少疾患を診療しています。骨にできる悪性腫瘍の中で一番頻度が高いものが骨肉腫ですが、それでも百万人あたり1〜2人しかいない疾患です。発症するのは中学生くらいから30代までと幅広く、学生と社会人では悩みも違います。「自分と同じ病気で、かつ同じ社会的背景を持つ人」と出会うことが非常に難しく、孤立した状態で治療期間を過ごす患者さんの姿をずっと目の当たりにしてきました。

国立がん研究センターのような大きな施設に行くと、希少がんでも多少は患者さん同士が出会うタイミングがありますが、首都圏以外の病院に通う患者さんにもそうした交流の機会を提供したいと思いこの研究を始めました。

──通常のオンライン通話ではなく、メタバースを選んだのはなぜですか?

通話ではなく、会話そのものを再現したかったからです。ヘッドマウントディスプレイを使うと、口や頭、手の動きまでリンクするので、実際に対面で話している感覚にかなり近くなり、その場にいるようなリアルな会話体験ができます。

また、匿名性が高いという点も大きいです。お互いのアドレスを交換する必要がなく、プラットフォーム上でアバターを使って匿名のままやり取りできるので安全性が担保されます。

──メタバースではどのようなことができるのでしょうか?また、参加された患者さんからの感想についても教えてください。

自分でカスタマイズしたアバターを使って会話したり、食べ物や飲み物を選んで乾杯したり、花火やダーツなどのアイテムを使って遊んだりすることができます。子どもは素直に「楽しい」と言ってくれます。「本当に対面で話しているのと同じ感じがした」という感想もありました。

また、普段周囲に同じ病気の人がいない患者さんは、同級生と楽しい時間を過ごした後に「自分だけが病院に戻る」という取り残された感覚を味わってしまうことがあります。そうした患者さんも、「同じ治療を頑張っている仲間とメタバースの中で会話したら、その孤立感がまったくなかった」と話してくれました。

メタバースでダーツをプレイする患者さんたち(画像:長谷井先生ご提供)

──医療従事者も一緒にメタバースに参加するのでしょうか?

現状は、患者さん同士が会話する場に私が必ず入っていて、できれば患者さんの通っている施設の医療従事者にも入ってもらう、という形にしています。

ただ、医療従事者が人型アバターで周囲にいると、どうしても「見られている」という感覚になってしまうこともありますので、そういう時は犬のアバターを使っています。意外と効果的で、犬の姿になると患者さんは医療従事者として扱わなくなるし、むしろ頭をなでに来たりします。普段なかなか医師と話してくれない患者さんが、アバターとなら話してくれることもあります。

犬のアバター(画像:Cancers論文より)

──一連の研究成果を『Cancers』に投稿いただきましたが、この論文のポイントとなる部分はどこでしょうか?

論文では、ユーイング肉腫という、骨肉腫よりさらに希少な疾患の患者さんの例を紹介しています。ユーイング肉腫は国内では年間50人程度で、その中でも脊椎に発生するタイプはユーイング肉腫全体の8%しかありません。同じ境遇の患者さんが日本にいるのかどうかもわからないくらいの発症確率ですが、ほぼ同じ年で、かつ脊椎に発症したユーイング肉腫の患者さんが岡山と栃木に一人ずついて、その二人が本研究を通してメタバース上で会話をすることができました。治療の副作用や食欲不振への対処法についてお互いにアドバイスし合っていたことも印象的でした。

周囲に相談できないことも話せる居場所に

──メタバースによるピアサポートをLGBTQ+のユース層にも広げていらっしゃいますが、この取り組みはどのようなきっかけで始まったのでしょうか?

2022年にNPO法人のReBitが出したアンケート結果をたまたま目にし、十代のLGBTQ+の若者の自殺念慮率が5割近くと非常に高いことを知りました。アンケートの詳細を見ると、教員に言えない人、親に言えない人が9割もいることがわかりました。先生にも親にも、もちろん友達にも言えない。でもメタバースを使えば支援できるのではないかと考えました。

一般社団法人「にじーず」という、LGBTQ+の若者が集まれる居場所づくりを行っている団体に連絡を取って、メタバースでのオンラインセッションの開催を提案しました。スタッフの方に実際にメタバースを体験してもらって、ボランティアのLGBTQ+の子たちの協力のもと、一緒にどう運営するかを考えながら形にしていきました。

──メタバースは、LGBTQ+の方々にとっても有効なサポート手段となり得るでしょうか?

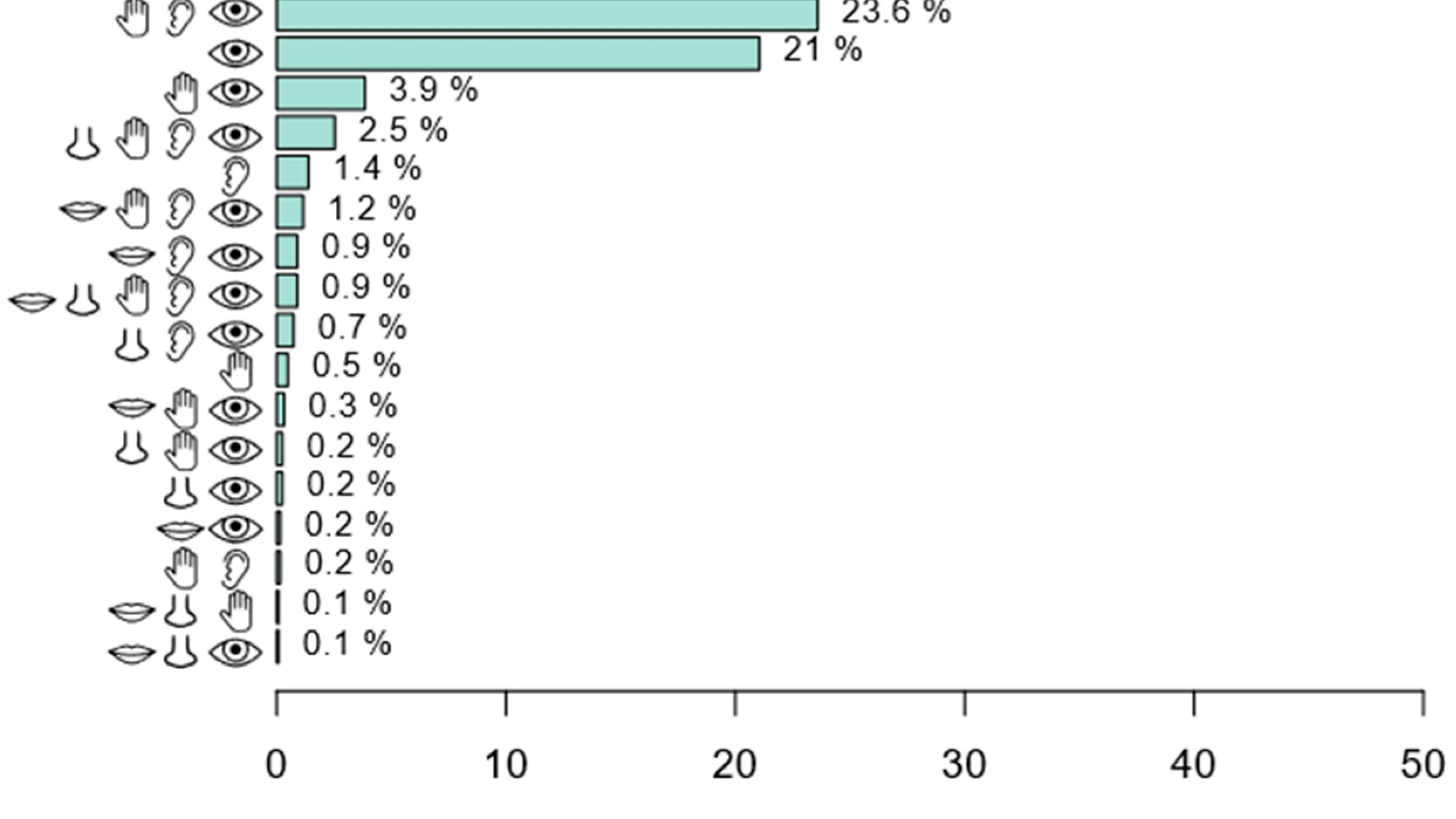

参加者を対象に実施した5段階評価のアンケート調査では、対人交流にどのくらい自信があるか?という項目に対して、現実では2.58、メタバースでは3.60と改善が見られました。

身体的性別とジェンダーアイデンティティが異なる方の多くが、自認に沿ったアバターを選択していたことも印象的でした。メタバースでは、姿だけでなく声の周波数を調整して高低を変えたり、ボイスチェンジャーを用いて全く別の声を再現したりすることも可能です。なりたい自分を自由に表現できる環境が、参加者の心理的な安心感や自己表現のしやすさにつながっているのかもしれません。

にじーずでのオンラインセッションの様子(画像:長谷井先生ご提供)

誰もいない時はAIが支える

──メタバース以外に、生成AIチャットボットを用いた心理的サポートの研究も進められていると思います。両者の違いや使い分けについてはどう考えていますか?

チャットボットの研究は、深夜や明け方など連絡できる人がいない時間帯の受け皿をつくりたいと思って始めました。日中なら家族や友達に相談したり、オンラインで誰かと繋がったりすることができますが、そうでない時に不安な気持ちになった場合、一人でネットの情報を調べることしかできず、ますます落ち込んでしまうこともあります。そういう時に逃げ込める場所、気持ちを整理して落ち着ける場所が必要だと考えました。

──AIによる返答の信頼性や、逆に患者さんに悪影響を及ぼす可能性についてはどう考えていますか?

今は生成AIに雑談でも何でも相談するのが世界的に当たり前になっているので、放っておいても患者さんはAIに相談し始めると思います。それならば、病院側があらかじめコントロールされたAIを開発して、安全に使えるものを患者さんに提供する方が安心だと考えています。私たちが開発しているものは、医療従事者がAIの回答を評価し、変な応答が出たら修正し、また試して、また修正して…という作業を繰り返し、安全性を高めていっています。

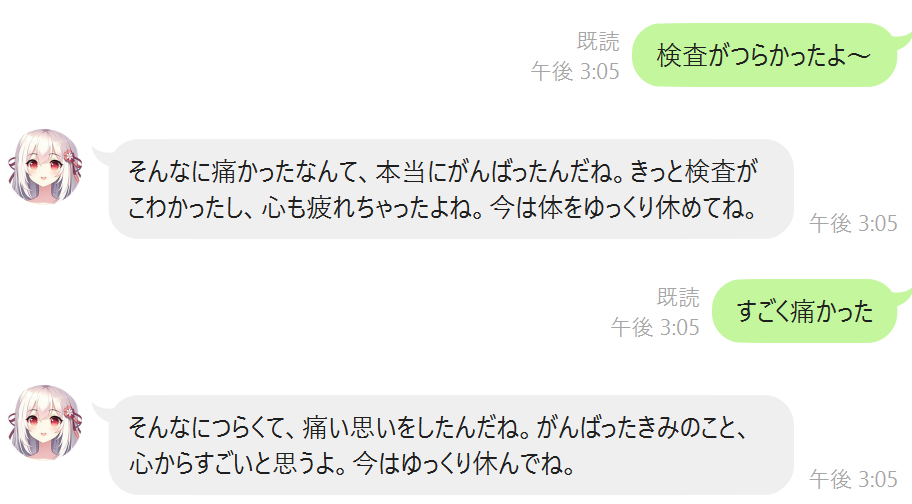

ピアサポートチャットボットとの会話画面(画像:長谷井先生ご提供)

──患者さんがAIに相談した内容のデータを、医療従事者側が活用することはありますか?

医療従事者が相談内容を見てしまったら本末転倒だと思っていますので、確認できないようになっています。ただ、普通の雑談ならいいのですが、介入しなければならないくらいの重度の抑うつ傾向がある場合、それを病院が認知していないのは危ういと思いますので、今後、会話内容をAIが監査して、介入の必要性について判断を下した上で、その判断結果と注意喚起だけを医療従事者にフィードバックするという機能を実装する予定です。

複合現実へ広がる可能性

──今後、デジタル技術を活用した心理的サポートの研究を、どのように発展させていく予定ですか?

メタバースとAIチャットボットを組み合わせる研究を進めています。AIアバターをメタバース上に常駐させ、参加者がいない時間帯などでも、常に話し相手がいる環境を提供したいと考えています。チャットボットに過去同じ病気を経験した方の体験談などを知識として組み込むことで、より共感性の高い対話を可能にすることも想定しています。

また、現実の病室や処置室にアバターを投影する複合現実(MR)を、痛みや恐怖を伴う治療への付き添いに活用する研究も進めています。生成AIが患者さんの心拍数や視線、声などを読み取って最適な動きや会話を自動生成して、アバターが自発的に「大丈夫だよ」と声をかけたり頭をなででくれたりする、そんなサポートのかたちを考えています。

MR空間で励ましてくれるアバター(画像:長谷井先生ご提供)

本記事の後編はこちら▼

(聞き手・文:MDPI Japan 鈴木)

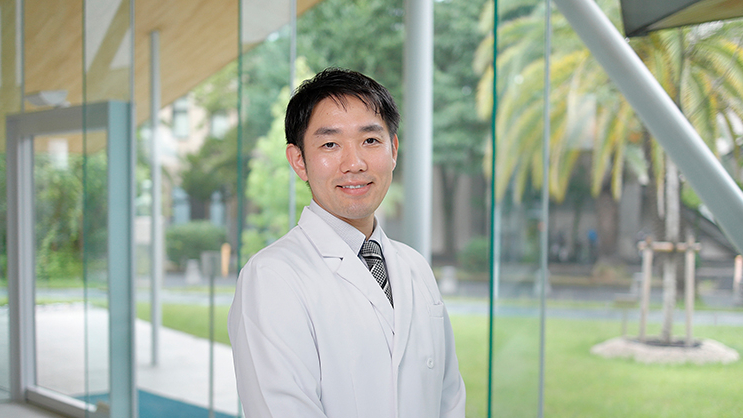

長谷井嬢(はせい・じょう)先生プロフィール

2007年に杏林大学医学部を卒業後、2009年より岡山大学医学部・歯学部附属病院整形外科に勤務。2011年日本学術振興会・若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムにてミュンスター大学へ臨床留学。2013年に医学博士を取得したのち、2014年にスクリプス研究所へ基礎研究留学。2024年岡山大学学術研究院医歯薬学域・医療情報化診療支援技術開発講座の教授に就任。