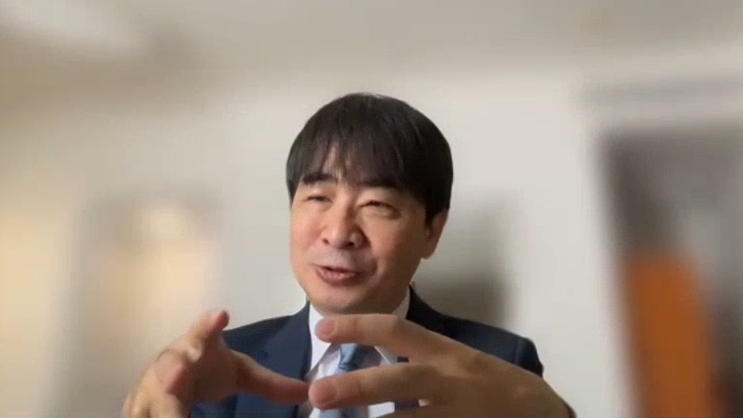

クロスリアリティとAIが切り拓く新しい医療のかたち─長谷井嬢先生インタビュー・後編

本記事は後編です。前編はこちら

希少疾患は診断の遅れが大きな課題

──希少疾患の専門医として、患者さんの心理的サポート以外で課題に感じていることはありますか?

骨軟部腫瘍は、骨や筋肉、脂肪、神経など、臓器以外の様々な場所にできる腫瘍の総称です。患者さんにとってはそもそも何科に行けばいいのかが非常にわかりにくい疾患で、皮膚科に行く人もいれば一般外科に行く人もいます。整形外科にたどりついたとしても、骨軟部腫瘍を専門とする医師は全整形外科医の1%程度しかいません。

岡山大学病院のデータでは、骨軟部腫瘍の患者さんの約4割が初診で行った病院から経過観察をすすめられており、実際には所見があったのに見逃されていました。もし病気が進行して転移してしまうと5年生存率は70~80%から20%にまで下がると報告されていますので、診断の遅れは非常に大きな問題です。

──診断の早期化に向けて、どのようなアプローチを考えていますか?

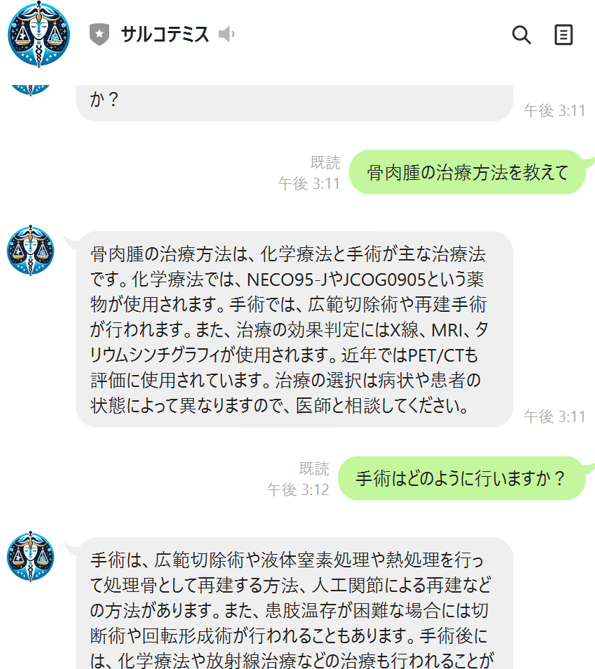

一般整形外科の先生たちが、オンラインで気軽に骨軟部腫瘍について専門医に相談できるプラットフォーム「サルコテミス」の開発を進めています。疾患情報などの一般的な質問には生成AIチャットボットが対応し、個別の症例について詳しく聞きたい場合は、X線画像などを送信して専門医に相談できる仕組みを想定しています。

サルコテミスの相談画面(画像:長谷井先生ご提供)

加えて、X線画像の読影をサポートするAIの開発にも取り組んでいます。ただ、こちらは厳しい挑戦です。CTやMRIなら1症例で数百枚の画像データが得られ、豊富な学習データを構築できますが、X線画像は1症例あたり数枚のデータしか得られません。そもそも希少疾患で症例自体も少ないという状況で、汎化性能の高いAIを作るのは非常に難しいことです。

しかし、課題はクリニックなどの先生が初診で見逃してしまうことなので、その現場でよく使われるX線画像で機能するものを作らなければ意味がありません。これまで誰も本格的に取り組んでこなかった領域ですが、どうにか精度を高めるために工夫を重ねながら開発を進めています。

──『Cancers』に、X線画像の読影サポートAIに関する論文「The Three-Class Annotation Method Improves the AI Detection of Early-Stage Osteosarcoma on Plain Radiographs: A Novel Approach for Rare Cancer Diagnosis」 もご投稿いただきましたが、こちらのポイントについても教えてください。

この論文は、限られたデータセットからAIが効率的に学習できるよう、新しいラベル付けのアプローチを提案したものです。

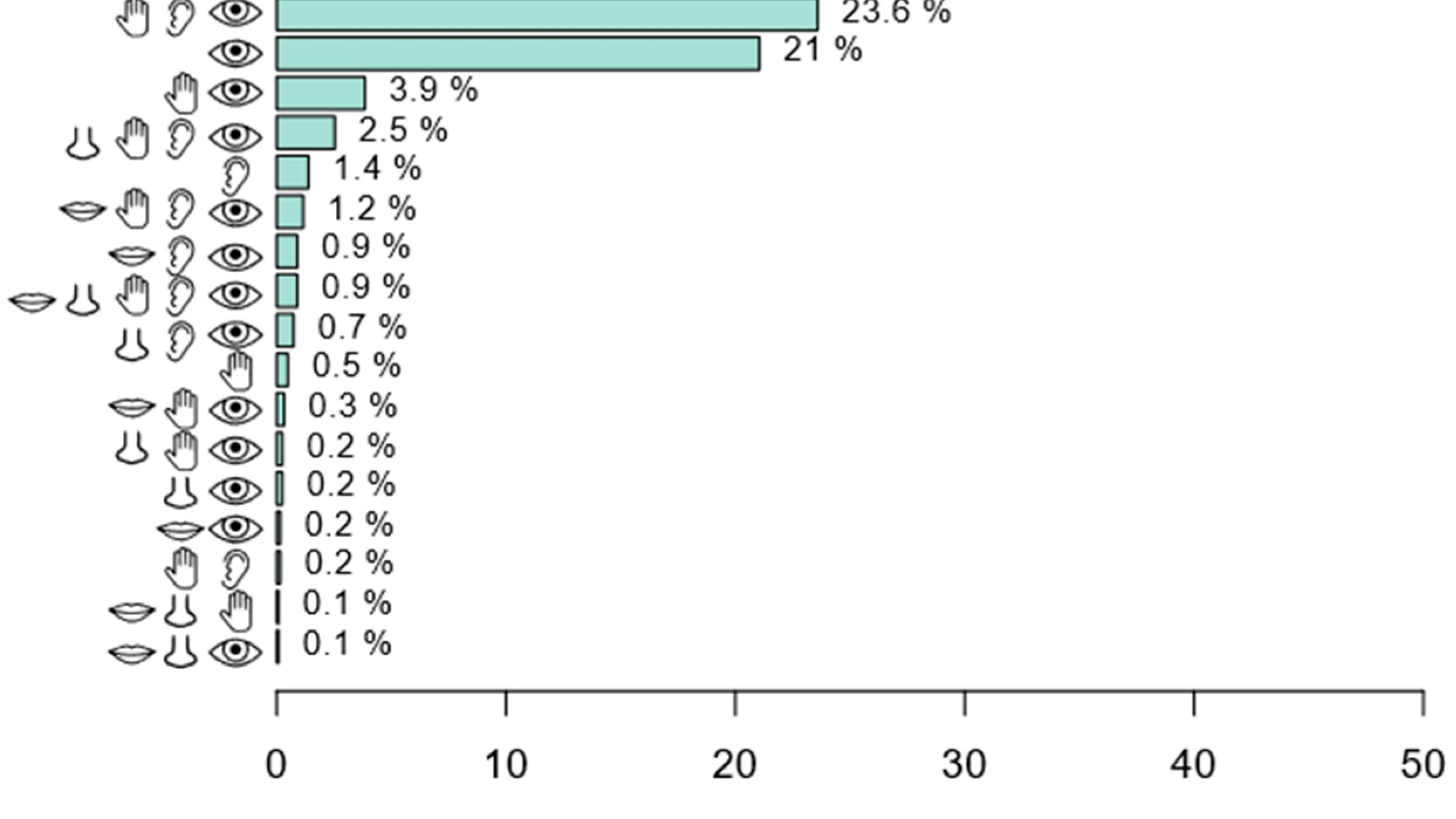

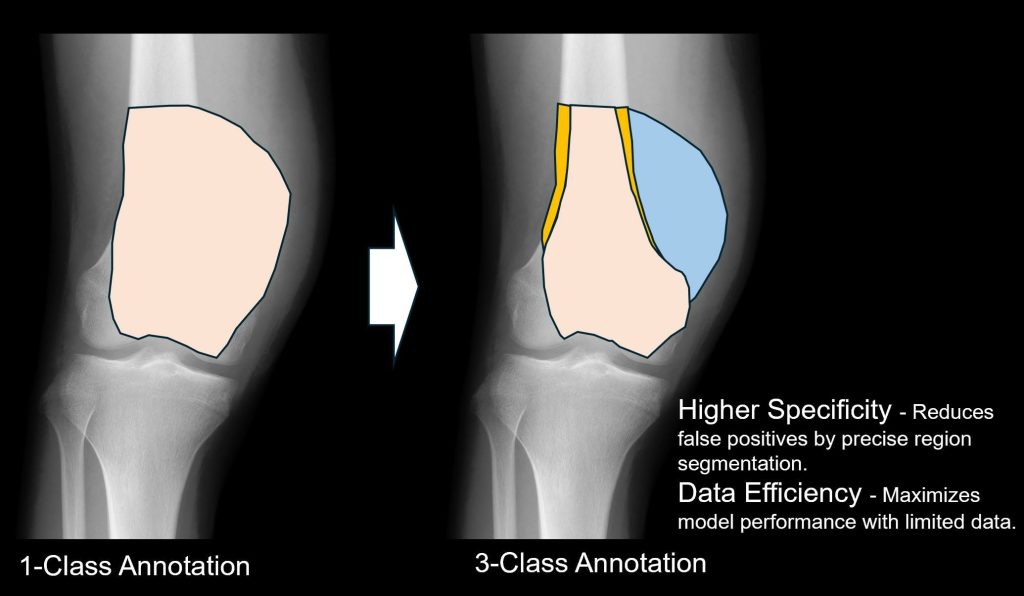

従来は腫瘍全体をひとまとめにラベル付けしてAIモデルに学習させていましたが、骨腫瘍は部位によって見た目の特徴が大きく異なります。そこで、腫瘍領域を「骨の外」「骨の中」「骨そのもの」の三つに色分けしてラベル付けする方法を試した結果、AIモデルのパフォーマンス向上につながりました。

従来のラベル付け(左)と3つの領域で色分けしたラベル付け(右)(画像:Cancers論文より)

医療DXを推進させるカギ

──先生が臨床に精通され、豊富な解剖学的知識を持っているからこそ実現した研究であると感じました。医療現場でのAI活用を進めていくためには、医療従事者とITの専門家の共同が不可欠だと思いますが、こうしたコラボレーションをどのように促進していけばよいと考えますか?

現場で働いている医療従事者は「こういう仕組みがあったら本当に助かる」というアイデアをみんな持っていると思いますが、それをどんな企業や専門家に頼めば形にできるのか、どんな手順を踏めば実現できるのかがわからないというケースが多いと思います。また、忙しい臨床の業務にプラスしてAI含むDXの研究開発を進めていくのは容易ではありません。

両者の間に入って、臨床現場のニーズや課題をよく理解しつつ、それを企業側に「こういう仕組みで、こう組めば実現できるのではないか」と具体的に提案できる仲介者のような人が増えていけば、うまくまわっていくと思います。

──先生は現在、医療DXに特化した研究を進めていらっしゃると思いますが、この方向に進んだ背景にはどのような問題意識やきっかけがあったのでしょうか?

大学院生のころからずっと分子生物学的な手法で腫瘍の研究をしてきたのですが、2017年を境に方向転換しました。ちょうどその頃、ディープラーニングを使った医療画像診断ソフトがFDAで認可されたり、日本国内で薬事承認を受けたりと、「AIが実際に臨床で認可されるフェーズ」に入りつつありました。いずれ人間を凌駕するものが必ず出てくると確信しました。

一方で、骨軟部腫瘍の領域は患者数が非常に少なく、ビジネス性がないため、企業はなかなか手を出しません。この領域でAIを発展させようと思ったら、自分でやるしかないと思いました。誰もやらなければ現場は変わりませんから、ここは自分が担うんだと、方向転換を決断しました。

──メタバースやAIなどの新技術を臨床に導入する際、反対意見や懸念の声が上がることはありますか?

これまで医療DXに関するさまざまな取り組みを進めてきましたが、最初は反対から始まることが多いです。新しいものを導入する際には、必ず「何かあったときにどうするのか」「批判が起こるのではないか」という懸念が出てきます。そこを突破するには、結局のところ精神力しかありません。「何かあったら自分が全責任を取る」という覚悟を示すことで、周囲の理解を得てきました。

──先生の取り組みが今後ますます発展し、多くの方々に届いていくことを心より願っております。最後に、論文の投稿先としてMDPIのジャーナルを選んでいただいた理由を教えてください。

一番の理由は投稿から公開までのスピードです。メタバースやAIなどの分野の研究は新規性が命であり、発表が遅れればその間にテーマが陳腐化してしまうリスクがあります。論文を書き上げてから公開まで半年以上かかってしまうともう絶望的です。MDPIのジャーナルはかなり迅速に対応してもらえるので、選ぶ理由になっています。

本記事の前編はこちら▼

(聞き手・文:MDPI Japan 鈴木)

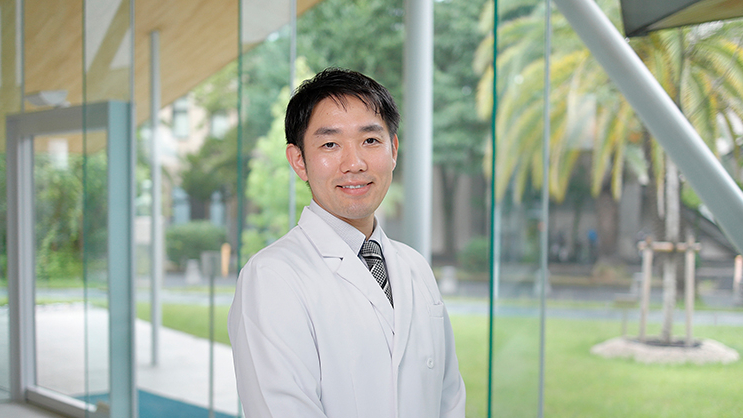

長谷井嬢(はせい・じょう)先生プロフィール

2007年に杏林大学医学部を卒業後、2009年より岡山大学医学部・歯学部附属病院整形外科に勤務。2011年日本学術振興会・若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムにてミュンスター大学へ臨床留学。2013年に医学博士を取得したのち、2014年にスクリプス研究所へ基礎研究留学。2024年岡山大学学術研究院医歯薬学域・医療情報化診療支援技術開発講座の教授に就任。