地震予測の現在地─前兆を捉えることは可能か(鴨川仁先生インタビュー・前編)

地震の発生予測は、古くから多くの研究者が挑み続けてきた難問です。近年では、過去の記録や統計的手法に基づき、数十年から百年単位で地震の発生確率を示す「長期予測」が整備されてきました。しかし、私たちの防災行動や避難判断に直結するような、数日から数時間前に地震の切迫を察知する「短期予測」に関しては、いまだ確立された方法がありません。

静岡県立大学グローバル地域センター自然災害研究部門(NaDiR)の鴨川仁特任教授は、長年にわたり地震などの災害予測研究に携わり、MDPIのジャーナルにも複数の論文を発表されています。今回、それらの研究成果をたどりながら、「地震を予測する」という挑戦の現在地についてお話を伺いました。

地震の先行現象は捉えられるか

──地震の短期予測が難しいのはなぜでしょうか?

物理学では、様々な要素が影響しあい全体として非常に複雑なふるまいをする現象のことを「複雑系」と呼び、地震もそのひとつであると考えられています。「予測が難しい」どころか、そもそも予測可能性を本質的に持たない系であるという見方もあります。

被害を大きくもたらす本震の前に、多少の前震や先行現象がある可能性はありますが、一連の地震活動のスケールからみるとそうした先行現象はあまりに静寂であり、捉えるのは容易ではありません。

──そうした中でも、先生は地震の先行現象に関する研究に携わってこられたと思います。この分野に取り組むようになったきっかけを教えてください。

私が学生のころ、1995年に阪神・淡路大震災が発生しました。当時所属していた研究室の指導教官が被災地の現地調査に赴いたところ、「地震の前にラジオが聞こえなくなった」「ノイズが発生していた」といった報告を多数受けたそうです。それをきっかけに、博士課程で地球電磁気観測による地震先行現象の研究に取り組むことになりました。

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、兵庫県南部を中心に大規模な建物倒壊や火災を引き起こし、甚大な被害をもたらした。(写真:神戸市提供)

地震は、地下で岩盤が断層面を境に急激にずれることで発生します。この過程で、地下深部では応力の集中によって電気的な変化が生じると考えられます。しかし、電波は土の中を通過できないはずなので、「地下の電気的変化がどのようにして地表で観測されるのか」という疑問がありました。そこで、地中で生じた電磁現象が地表でプラズマの変動を介して電磁波へと変換されるというメカニズムを提案・検討しました。「地震に先行する電磁現象は地表でも観測可能である」という理論モデルを構築したことが、私の地震予測研究の出発点となりました。

地震はどのように「準備」されているか

──そもそも「地震はどのように始まるのか」という準備過程について、現在までにわかっていることを教えてください。

地震に至るまでの準備過程については、「核形成モデル」と「カスケードモデル」という2つの説があります。

核形成モデルとは、地震の前に、断層に応力が集中したり、摩擦が弱まってずれやすくなるなど、地震の種(核)が形成されているとするモデルです。大きな地震にはそれ相応の核が形成されていると想定されます。

一方でカスケードモデルは、まず小さな地震が起こり、それをきっかけにドミノ倒しのように破壊領域が伸展して規模が大きくなっていくというもので、どこまで広がるかは発生してみなければわからないという、予測可能性を持ちにくいモデルです。

過去に発生した地震の地震波データを解析した検証では、大地震であっても小地震であっても立ち上がり波形に違いが見られなかったと報告されています。つまり、地震学的な観点では、大地震も小地震の延長線上にあるものであり、カスケードモデルのほうが妥当であるという考えが優勢です。

──2019年に『Entropy』誌に投稿いただいた論文では、核形成モデルの可能性について議論されています。この論文の内容について教えてください。

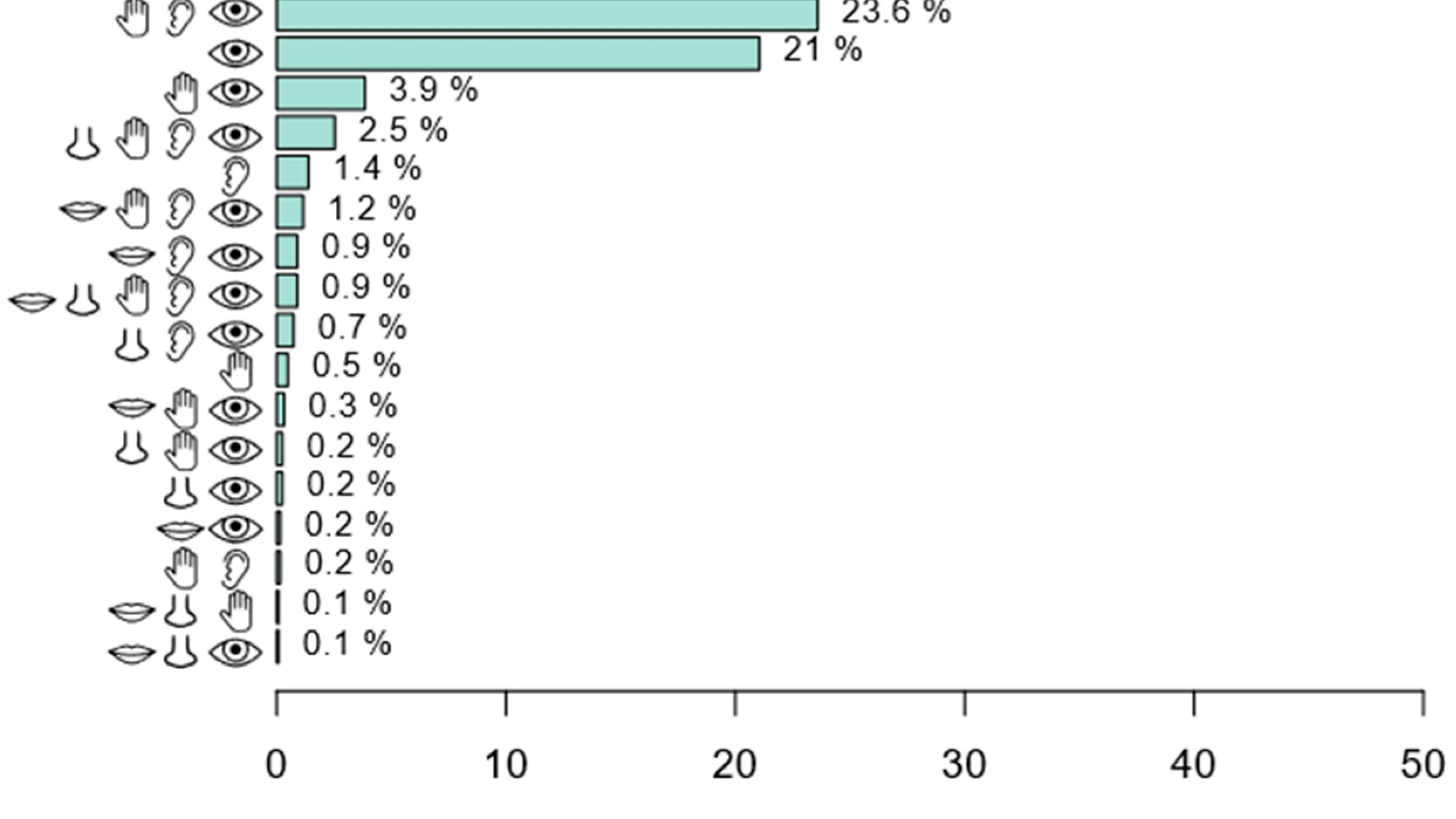

この論文では、地震の「本震」に先行する準備過程の兆候として「前震」に着目し、そのデータを活用するアプローチを採用しています。

日本・カリフォルニア・台湾の3地域で起こった地震について、前震の分布と本震の規模を統計的に解析した結果、両者には相関があることがわかりました。つまり、小地震がランダムに大地震につながるというカスケードモデルよりも、前震の段階で本震の規模が決定されているという核形成モデルを支持する結果となりました。これは、地震の予測可能性に光を当てる成果だと思います。

この結果は地震波の検証で得られた従来の知見と矛盾するようにも見えますが、自然現象は単純な二元論で常に考えられるわけではないので、相反する結果を踏まえ、多角的に検討を重ねていくことが今後の研究の重要な課題であると考えられます。

地電流の異常から地震を予測する

──博士課程で取り組まれていた電気的なシグナルを手がかりに地震を予測する研究は、その後どのように展開していきましたか?

阪神・淡路大震災の後、理化学研究所では、地球物理学の大家である上田誠也先生をリーダーとして電磁気観測を用いた地震予測研究のプロジェクトが立ち上がりました。私もその一員として参加していたのですが、その時に、上田先生のご紹介でアテネ大学のパナヨティス・ヴァロツォス教授と出会いました。

ヴァロツォス教授は1980年代から、異常な地電流(SES)の観測による地震予測研究を先駆的に進めており、この手法は「VAN法」として知られています。『Tectonophysics』という学術雑誌にVAN法に関する論文がはじめて投稿された際には大きな論争を巻き起こしましたが、当時の編集長であった上田先生が最終的に採択を決断し、以来、ヴァロツォス教授は日本とも深いつながりを持つ研究者となりました。

彼との共同研究は、上田先生とともに毎年のようにアテネ大学を訪問して議論を重ねるなど長年にわたって続けられ、上田先生のご逝去後も継続しています。

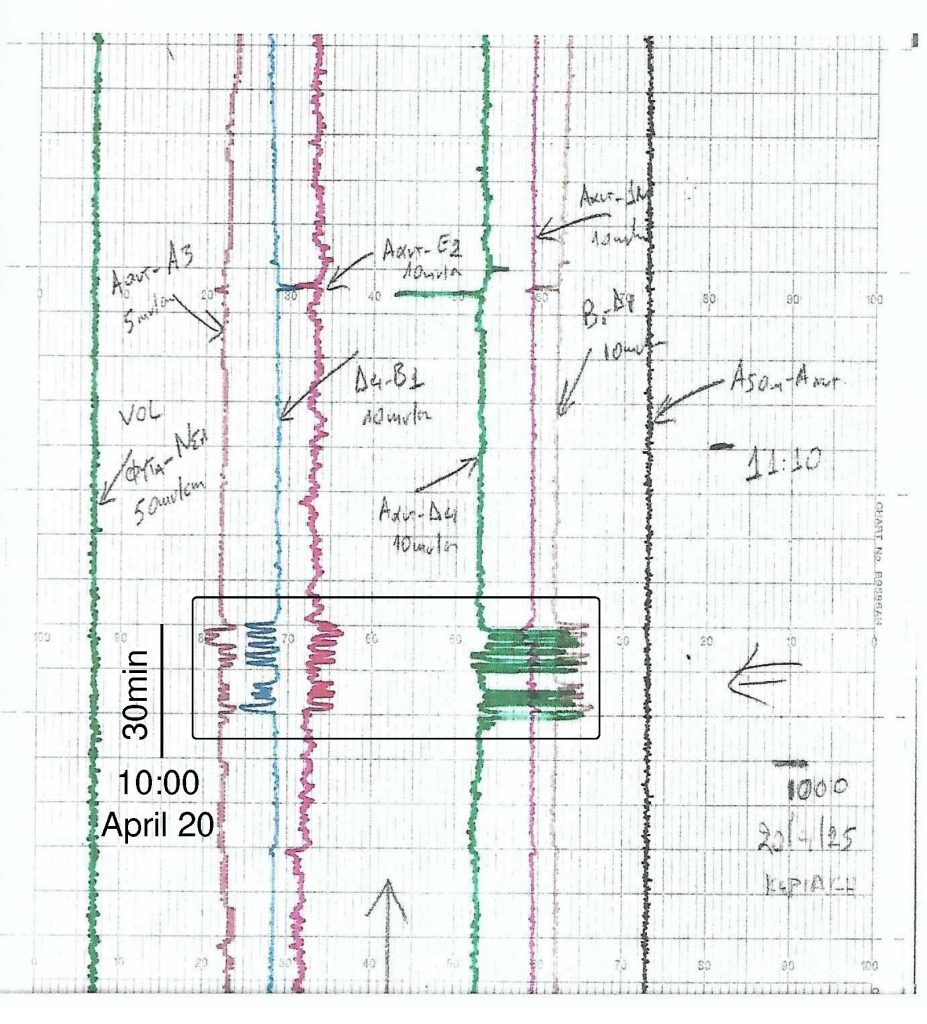

地電位測定所で地震発生前に記録されたSESの例(画像:Appl. Sci. 2025, 15(19), 10516)

──2023年と2025年に、ヴァロツォス先生と共著で『Geosciences』誌に論文を発表されています。いずれも「自然時間解析」という手法を用いた地震予測の研究ですが、これはどのような解析法なのでしょうか?

「自然時間」とは、ヴァロツォス教授が考えた新しい時間の概念です。2000年代から彼の研究に導入されるようになり、SESによる地震予測の精度を強化しました。

我々が日常で使う時間は連続的に進むものですが、自然時間は「ある過程において、何か事象が起こったときにのみ時間が進む」と定義するものです。地震過程ならば、時間は地震が起きたときにのみ進むとします。ある種の哲学的な概念でもあります。

地震系では、小さな地震が起こるたびに応力分布が更新され、やがて大地震という臨界状態へと達します。通常の時間軸で地震の時系列解析をしても特徴的なパラメータは見えてこないのですが、自然時間で時系列解析を行うと、臨界状態へ向かう兆候が見えてくるというのがこの概念の核心です。

──2023年の論文は『Geoscience』誌のベストペーパーアワードも受賞しており、本解析手法への注目度の高さがうかがえます。これらの論文のポイントとなる部分を教えてください。

2023年の論文は、従来の自然時間解析にツァリスエントロピーという概念を導入することによって、地震予測の時間精度をさらに高めたという論文です。2011年の東日本大震災時のデータを使って解析すると、発生のおよそ1日前に地震に先行する特徴的な兆候がみられました。メキシコやカリフォルニアの大地震でも、同様に予測精度が高まったという結果でした。

2025年の論文は、上田先生のもとで共同研究してきた日本・中国・台湾の研究者が協力して進めたもので、1999年に台湾で甚大な被害をもたらした集集大地震のデータを同手法を用いて解析し、震災から25年という節目に発表しました。

地震予測の現在と今後

──地震の前兆と考えられる現象が少しずつ明らかになってきているように感じます。こうした研究が、いずれ天気予報のように地震を短期予測できる未来へとつながっていく可能性はありますか?

率直に言うと、気象予報に比べて、地震の短期予測はいまだに先の見えないトンネルの中にあると考えられます。

地震の先行現象については数多くの報告があり、電気信号などの物理的なものだけでなく、古文書に記された地下水位の変動なども含め、さまざまな形で観測されてきました。現在は、すべての地震に共通する統一的な先行現象は存在しないという見方が主流です。ある地震で観測された現象が別の地震では見られないということも起こり得るので、単一の指標や視点に基づく研究には限界があります。

しかし、個々の地震で異なる前兆であっても、それらを統計的に解析することで地震予測の確率を高めることは、理論的に可能だと考えられています。多種多様な先行現象のデータから確率的に地震発生を予測するというアプローチに、私も大きな可能性を感じています。

本記事の後編はこちら▼

(聞き手・文:MDPI Japan 鈴木)

鴨川仁(かもがわ・まさし)先生プロフィール

2000年に早稲田大学大学院博士後期課程を修了し、博士(理学)を取得。早稲田大学理工学部助手、東京学芸大学教育学部准教授などを経て、現在は静岡県立大学グローバル地域センター自然災害研究部門特任教授を務める。認定NPO法人富士山測候所を活用する会副理事長、認定NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム(UNISEC)理事。