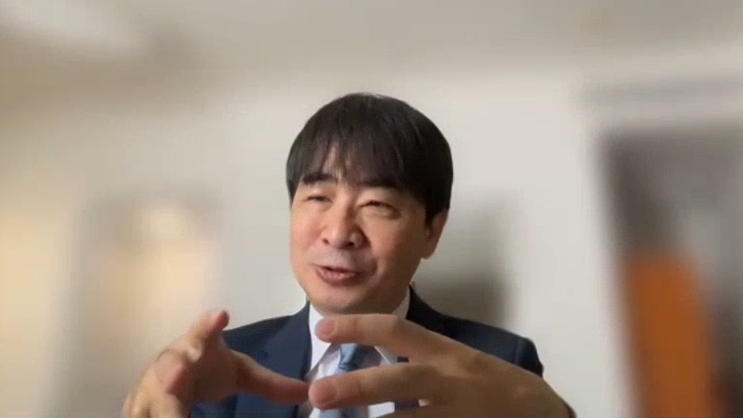

開かれたデータと発表の場が研究を支える(鴨川仁先生インタビュー・後編)

本記事は、静岡県立大学グローバル地域センター自然災害研究部門(NaDiR)の鴨川仁特任教授へのインタビューの後編です。前編はこちら

後編では、鴨川先生が精力的に取り組む分野のひとつである大気電気現象に焦点を当てます。雷をはじめとする大気電気現象は、自然界の壮大なエネルギーのダイナミズムについて解き明かすとともに、落雷の防災などにもつながる重要な研究分野です。一方で、雷の観測データの多くが企業によって独占的に管理されており、自由にアクセスできないなどの課題もあります。

今回は、MDPIの大気研究に関する学術誌『Atmosphere』に関連する先生のご研究や取り組みについてお伺いしました。

ボランティアがつくる雷観測ネットワーク

──2023年に『Atmosphere』誌に投稿いただいた論文で、「Blitzortung」という新しい雷観測ネットワークについて論じておられましたが、これはどのような仕組みのネットワークなのでしょうか?

「Blitzortung」は、ドイツのハインリヒ・ハイネ大学のエゴン・ワンケ教授によって開発された、誰もが参加できるオープンな雷観測ネットワークです。世界各地のボランティアが所有する受信機が雷放電による電波を検知し、その情報をサーバーへ送信します。これらのデータを解析することで、雷の発生位置を特定する仕組みになっています。

簡易的な落雷マップは公式ウェブサイトで無料公開されており、 誰でも閲覧可能です。また、専用の受信機を購入してインターネットに接続することで、より詳細な雷位置標定データを取得できます。

比較的安価に構築できることから、世界中の多くの人々がボランティアとして観測に参加し、結果として自然発生的に広域的な雷位置標定システムが形成されています。

Blitzortungの受信機(写真:鴨川先生ご提供)

──このシステムは、どのような背景から開発されたものなのでしょうか?

自然現象を研究するうえで、発生事象を体系的にカタログ化したデータは非常に重要です。地震の場合、かつては各機関が独自に観測を行っていましたが、気象庁による観測データの一元化と無料公開により、研究が飛躍的に進展しました。

一方で、雷の位置標定データは、完全に無償で利用できるものがありません。世界規模での雷観測ネットワークとして、ワシントン大学が運営する「WWLLN」が知られていますが、すべてのデータを自由に手に入れることはできません。商用のデータもありますが、利用には相応の費用がかかり、主に電力会社や航空会社などの事業者が利用しています。

こうした状況のなかで、Blitzortungは観測データの民主化を目指して開発された、画期的なネットワークといえます。

──Blitzortungの受信機は、日本ではどのくらい設置されているのでしょうか?

日本では、静岡県立大学と湘南工科大学が日本全国のみならず近隣の外国も含めて多数設置しました。そのため、WWLLNなどの大規模システムに近い雷位置標定ネットワークが構築されています。受信機は、ハンダごてを使った簡単な電子工作を行い、インターネットに接続するだけで設置できます。

小笠原に設置されている受信機(写真:鴨川先生ご提供)

──論文は『Atomosphere』誌のジャーナルカバーにも選出されており、大きな注目を集めております。この論文のポイントについて教えてください。

この論文は、Blitzortungのデータを日本の研究者に広く活用してもらうこと目的として、日本における雷の位置評定の信頼性と精度を検証したものです。

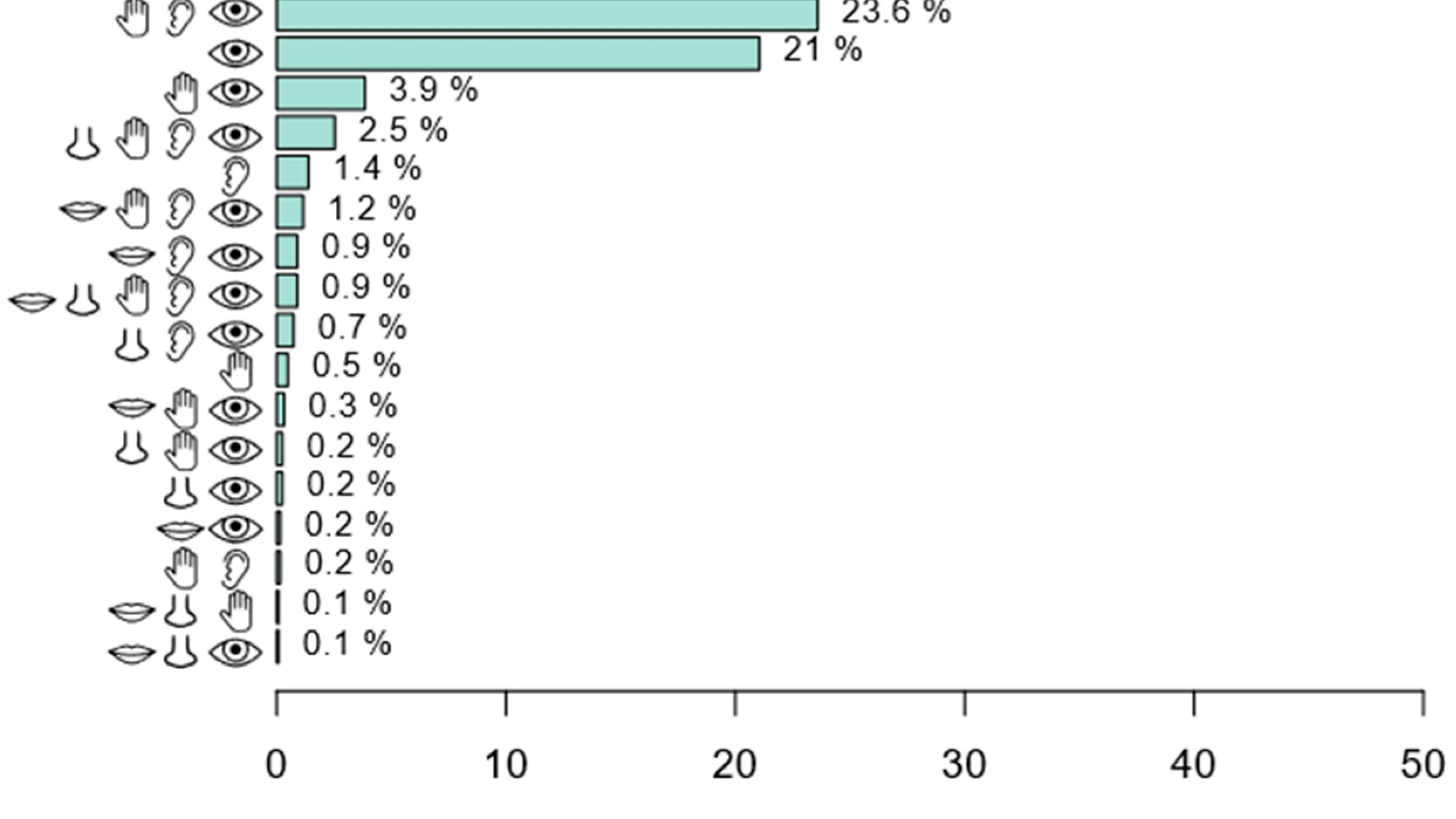

データを研究に使用するためには、このネットワークの雷検知性能が、既に科学的に評価されている他のネットワークと比べてどの程度の精度を持つのかを明らかにする必要があります。そこで、WWLLNや民間企業の商用ネットワークを比較対象としてBlitzortungの検知率を評価しました。結果として、特にデータ需要の高い関東地域において、Blitzortungは商用ネットワークの約8割強の検知率を示すことが確認されました。

本論文を参照することで、今後Blitzortungのデータを利用する研究者が、個別に再評価を行う手間を省き、安心してデータを活用できることを願っています。

研究成果を発表しやすい環境をつくる

──先生には、編集委員として『Atmosphere』誌の運営にも携わっていただいております。同誌で、大気電気に関する幅広い研究を募る特集号「Atmospheric Electricity」を2回に渡ってご企画いただきましたが、こちらを立ち上げた背景について教えてください。(1回目・2回目)

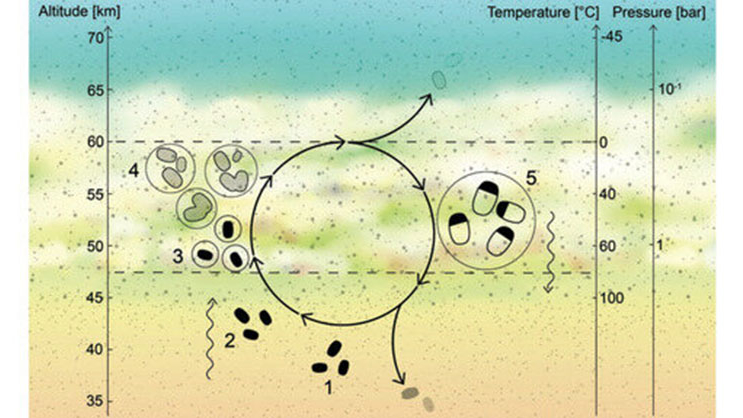

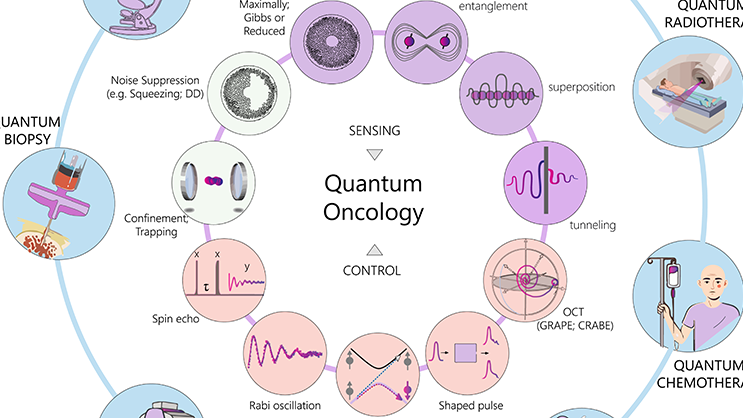

大気電気の研究は、広く大気中で起こる電気的な現象全般が対象です。気象、放電物理、電離圏など多様な領域が関連する学際的な分野であり、最近は、生物学的・生化学的影響や気候変動・極端気象との関連など、新しい横断的研究も注目を集めています。

こうした幅広さの一方で、大気電気の研究を投稿できる学術雑誌は多くはありません。そのため、この分野について広く投稿できる特集号を企画することで、研究成果を発表しやすい環境を提供できると考えました。この特集号は、大気電気研究の大家であるイスラエル・ライヒマン大学のヨアブ・ヤイル教授と共に企画しました。

──本特集号には多くの論文が寄せられましたが、その中で特に印象に残っている研究成果があれば教えてください。

英国のマイケル・ライクロフト博士による全地球電気回路に関するレビュー論文は、この分野に関心をもつ研究者にとって必読の一編です。全地球電気回路とは、雷活動などが発電源となり、地表と電離圏のあいだを電流が循環するという「地球全体をひとつの電気回路としてとらえる」概念です。論文では、この回路の基本構造をはじめ、電離圏電流による磁場変動、地震活動が電離圏に及ぼす影響、さらには人体への影響の可能性まで、最新の議論が明快に整理されています。

──『Atmosphere』誌の編集委員として論文の査読や採択に携わる中で、本誌やMDPIに対してどのような印象を持っていますか?

MDPIの出版プロセスでは、投稿された論文ごとにアシスタントエディターが担当として付き、各種作業を丁寧にサポートしてくれます。たとえば、自己引用が多い論文が投稿された場合には、事前に編集委員へ注意喚起するなど、細やかで実務的な対応をしてくれます。そのため、編集委員側も重要な判断にリソースを割くことができています。

また、一般的に学術誌では華やかで目立つ成果が採択されやすいですが、研究の中には、そのような成果を支える地道なものも数多く存在します。MDPIのジャーナルは、こうした基盤的ながら重要な成果にも光を当てています。これは、学術界にとって大きな意義を持つと思います。

本記事の前編はこちら▼

(聞き手・文:MDPI Japan 鈴木)

鴨川仁(かもがわ・まさし)先生プロフィール

2000年に早稲田大学大学院博士後期課程を修了し、博士(理学)を取得。早稲田大学理工学部助手、東京学芸大学教育学部准教授などを経て、現在は静岡県立大学グローバル地域センター自然災害研究部門特任教授を務める。認定NPO法人富士山測候所を活用する会副理事長、認定NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム(UNISEC)理事。